430.レオーニとムナーリ ― 2024年12月11日 21:54

絵本「スイミー」の作者レオ・レオーニ(イタリア式に発音するとリオンニ)とムナーリは青年時代どちらも後期イタリア未来派の活動に参加していたことがあり、また芸術活動の他にグラフィック・デザイナーとして活躍したという共通点がありますが、その他にも面白い対比が出来ます。

先日「レオ・レオーニと仲間たち」展開催中の板橋区立美術館で、レオーニとムナーリのお話をさせて頂く機会があり、そのときにご紹介した二人の共通点と相違点のようなものを、以下に挙げてみようと思います。

<共通点>

・二人とも独学で芸術の表現を学んだ。

・未来派(後期)に参加していた

・グラフィックデザイナーとして活躍した

・多くの絵本を作った

・子どもと教育に関心があった

<相違点>

・レオーニはオランダの裕福なユダヤ人の家系の出身。ムナーリの家族はカフェ給仕から田舎のホテル経営者、庶民の出身。

・レオーニは商業デザイナーより芸術に専念したかった。 ・ムナーリは同時に芸術家でありデザイナーであることに矛盾を感じていなかった。

・芸術家としてみるとレオーニは具象表現の作家、ムナーリは抽象表現の作家といえる。

・レオーニは1959年、孫たちのために即興で作ったお話を最初の絵本にした。ムナーリは1945年、息子のために最初の絵本を作った。

・レオーニはネズミのキャラクターを好み、自分の分身として表現した。ムナーリはネコ好きでピレリ社の発砲ゴム技術を活かして「ネコのメオ・ロメオ」をデザインした。

二人の芸術家/デザイナーは、青年期から晩年まで互いにリスペクトしつつ、どちらかといえば淡い交流をつづけていたようです…。

先日「レオ・レオーニと仲間たち」展開催中の板橋区立美術館で、レオーニとムナーリのお話をさせて頂く機会があり、そのときにご紹介した二人の共通点と相違点のようなものを、以下に挙げてみようと思います。

<共通点>

・二人とも独学で芸術の表現を学んだ。

・未来派(後期)に参加していた

・グラフィックデザイナーとして活躍した

・多くの絵本を作った

・子どもと教育に関心があった

<相違点>

・レオーニはオランダの裕福なユダヤ人の家系の出身。ムナーリの家族はカフェ給仕から田舎のホテル経営者、庶民の出身。

・レオーニは商業デザイナーより芸術に専念したかった。 ・ムナーリは同時に芸術家でありデザイナーであることに矛盾を感じていなかった。

・芸術家としてみるとレオーニは具象表現の作家、ムナーリは抽象表現の作家といえる。

・レオーニは1959年、孫たちのために即興で作ったお話を最初の絵本にした。ムナーリは1945年、息子のために最初の絵本を作った。

・レオーニはネズミのキャラクターを好み、自分の分身として表現した。ムナーリはネコ好きでピレリ社の発砲ゴム技術を活かして「ネコのメオ・ロメオ」をデザインした。

二人の芸術家/デザイナーは、青年期から晩年まで互いにリスペクトしつつ、どちらかといえば淡い交流をつづけていたようです…。

429.レオーニの雑誌とムナーリの本 ― 2024年11月27日 20:08

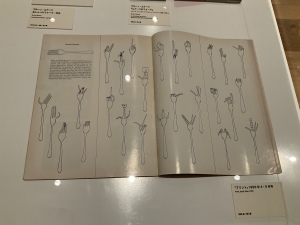

2024年11月9日から板橋区立美術館ではじまった「レオ・レオーニと仲間たち」展(2025年1月13日まで)では、レオーニの提案から世に出ることになった「ムナーリのフォーク」が掲載された雑誌「PRINT」も展示されています。

「レオ・レオーニと仲間たち」展

421のトピックにご紹介したように、ニューヨークを訪れたムナーリにレオーニが新創刊する雑誌への寄稿を提案し、ムナーリがイタリア人のハンドサインをフォークで表現するイラストシリーズを提供したのですが、この雑誌の発行は1956年とのこと。

ジョルジョ・マッフェイによれば『イタリア語辞典別冊(Supplemeno al dizionario italiano)』の出版が1958年なので、レオーニの雑誌の方が古いことになります。

もっとも『イタリア語辞典別冊』は1832年にナポリで出版されたイタリア人のジェスチャーをまとめた本からヒントを得た、とムナーリが書いているので、レオーニから声をかけられた時点でムナーリは何かしらのアイデアをもっていた、と考えられます…。

「レオ・レオーニと仲間たち」展

421のトピックにご紹介したように、ニューヨークを訪れたムナーリにレオーニが新創刊する雑誌への寄稿を提案し、ムナーリがイタリア人のハンドサインをフォークで表現するイラストシリーズを提供したのですが、この雑誌の発行は1956年とのこと。

ジョルジョ・マッフェイによれば『イタリア語辞典別冊(Supplemeno al dizionario italiano)』の出版が1958年なので、レオーニの雑誌の方が古いことになります。

もっとも『イタリア語辞典別冊』は1832年にナポリで出版されたイタリア人のジェスチャーをまとめた本からヒントを得た、とムナーリが書いているので、レオーニから声をかけられた時点でムナーリは何かしらのアイデアをもっていた、と考えられます…。

428.英語によるムナーリの研究書(2017) ― 2024年11月21日 19:55

2017年に出版された英語テキストによる『Bruno Munari The Lightness of art』というムナーリの研究書が届きました。

Bruno Munari The Lightness of art

序文にいわく「本書は1986年のアルド・タンキスによる詳細なモノグラフが英訳版として出版されて以来、初めての英語による体系的なムナーリの評論書である」とのこと。

いまのところ(英語は苦手なので)ちらちらと眺めるに留まっていますが、すこしずつ解読できれば、と思います。

目次は以下のようになっていました;

Contents

List of Figures

Acknowledgments

PIERPAOLO ANTONELLO, MATILDE NARDELLI AND MARGHERITA ZANOLETTI

Introduction: Bruno Munari's Lightness

PARTI: Experiment and the Avant-Garde

ARA H. MERJIAN

1 'On the Verge of the Absurd': Munari, Dada, and Surrealism in Interwar Italy

ANTHONY WHITE

2 Bruno Munari and Lucio Fontana: Parallel Lives

GIOVANNI RUBINO

3 Bruno Munari versus Programmed Art:

A Contradictory Situation, 1961-1967

PART II: Designing and Subverting the Page

JEFFREY SCHNAPP

4 The Little Theatre of the Page

MARIA ANTONELLA PELIZZARI

5 The Charade of Bruno Munar's Photo-reportage (1944)

MARGHERITA ZANOLETTI

6 Word Imagery and Images of Words:

Bruno Munari the Writer

PART III: The Everyday Spectacle of Art

NICOLA LUCCHI

7 "The Great Painter Paints the Baker's Sign':

Bruno Munari and the Art of Advertising

MATILDE NARDELLI

8 The Small, the Large, and the Moving:

Bruno Munari and Cinema

PIERPAOLO ANTONELLO

9 Bruno Munari's Natural Forms

PART IV: Political Munari

ROMY GOLAN

10 Campo Urbano: Episodes from an Unwritten History of Participation

TERESA KITTLER

II Bruno Munari's Environmental Awareness

Notes on Contributors

Index

Bruno Munari The Lightness of art

序文にいわく「本書は1986年のアルド・タンキスによる詳細なモノグラフが英訳版として出版されて以来、初めての英語による体系的なムナーリの評論書である」とのこと。

いまのところ(英語は苦手なので)ちらちらと眺めるに留まっていますが、すこしずつ解読できれば、と思います。

目次は以下のようになっていました;

Contents

List of Figures

Acknowledgments

PIERPAOLO ANTONELLO, MATILDE NARDELLI AND MARGHERITA ZANOLETTI

Introduction: Bruno Munari's Lightness

PARTI: Experiment and the Avant-Garde

ARA H. MERJIAN

1 'On the Verge of the Absurd': Munari, Dada, and Surrealism in Interwar Italy

ANTHONY WHITE

2 Bruno Munari and Lucio Fontana: Parallel Lives

GIOVANNI RUBINO

3 Bruno Munari versus Programmed Art:

A Contradictory Situation, 1961-1967

PART II: Designing and Subverting the Page

JEFFREY SCHNAPP

4 The Little Theatre of the Page

MARIA ANTONELLA PELIZZARI

5 The Charade of Bruno Munar's Photo-reportage (1944)

MARGHERITA ZANOLETTI

6 Word Imagery and Images of Words:

Bruno Munari the Writer

PART III: The Everyday Spectacle of Art

NICOLA LUCCHI

7 "The Great Painter Paints the Baker's Sign':

Bruno Munari and the Art of Advertising

MATILDE NARDELLI

8 The Small, the Large, and the Moving:

Bruno Munari and Cinema

PIERPAOLO ANTONELLO

9 Bruno Munari's Natural Forms

PART IV: Political Munari

ROMY GOLAN

10 Campo Urbano: Episodes from an Unwritten History of Participation

TERESA KITTLER

II Bruno Munari's Environmental Awareness

Notes on Contributors

Index

427.ムナーリと瀧口修造 ― 2024年11月17日 19:47

ムナーリと瀧口修造の友情は1958年ミラノでの出会いから1979年瀧口が没するまで続いていたようです。

瀧口の仕事に関する資料の中には、来日したムナーリが注目していた竹を使った作品の本を一緒に作る計画があり、その草稿が残されているそうです。

その他にもイタリアの古書取り扱いサイトで見つけたムナーリの作品集に、瀧口が原稿を寄せているものもありました。

BRUNO MUNARI -1971-

1971年ミラノの画廊でのムナーリ展のカタログのようです。

ムナーリは筆まめな人で、親しい人はもちろん遠方の友人に心のこもった手作りのカードを折々に送ったりもしています。

海を隔てて遠くにいても、芸術家たちの友情は確かに生き続けていたのだと思います。

瀧口の仕事に関する資料の中には、来日したムナーリが注目していた竹を使った作品の本を一緒に作る計画があり、その草稿が残されているそうです。

その他にもイタリアの古書取り扱いサイトで見つけたムナーリの作品集に、瀧口が原稿を寄せているものもありました。

BRUNO MUNARI -1971-

1971年ミラノの画廊でのムナーリ展のカタログのようです。

ムナーリは筆まめな人で、親しい人はもちろん遠方の友人に心のこもった手作りのカードを折々に送ったりもしています。

海を隔てて遠くにいても、芸術家たちの友情は確かに生き続けていたのだと思います。

426.「ムナーリ・バイ・ムナーリ」 ― 2024年11月10日 18:40

425ののトピックから続いて、作曲家武満徹による現代音楽「ムナーリ・バイ・ムナーリ」に関する小さな発見です。

これまで武満がムナーリから贈られた「読めない本」をもとに「ムナーリ・バイ・ムナーリ」を作曲したことはわかっていたのですが、「楽譜」であるムナーリの作品が把握できていませんでした。

1993年の武満の展覧会「眼と耳のために」の図録から、その「楽譜」のカラー図版を発見できました。

武満自身の回想によれば、瀧口を通じて紹介され仲良くなったムナーリが「読めない本」ただし資料には「見えない本:インヴィジブル・ブック」とされていますが、これを贈られた武満が当時研究していた演奏における偶然性を誘発する「線形楽譜」の試みに用いたいと伝え、快諾された武満がムナーリの作品に手を加えて「楽譜」に仕上げた、ということのようです。

つまり「ムナーリ・バイ・ムナーリ」の「楽譜」はムナーリと武満の共同作品であり、これによって演奏された楽曲は、作曲家と演奏者(初演は打楽器奏者ツトム・ヤマシタ)の合作、ということができるでしょう。

なお、武満にムナーリを紹介した瀧口も「リバティ・パスポート」シリーズなどの「手作り本」のかたちをとった作品を多数残しています。

これまで武満がムナーリから贈られた「読めない本」をもとに「ムナーリ・バイ・ムナーリ」を作曲したことはわかっていたのですが、「楽譜」であるムナーリの作品が把握できていませんでした。

1993年の武満の展覧会「眼と耳のために」の図録から、その「楽譜」のカラー図版を発見できました。

武満自身の回想によれば、瀧口を通じて紹介され仲良くなったムナーリが「読めない本」ただし資料には「見えない本:インヴィジブル・ブック」とされていますが、これを贈られた武満が当時研究していた演奏における偶然性を誘発する「線形楽譜」の試みに用いたいと伝え、快諾された武満がムナーリの作品に手を加えて「楽譜」に仕上げた、ということのようです。

つまり「ムナーリ・バイ・ムナーリ」の「楽譜」はムナーリと武満の共同作品であり、これによって演奏された楽曲は、作曲家と演奏者(初演は打楽器奏者ツトム・ヤマシタ)の合作、ということができるでしょう。

なお、武満にムナーリを紹介した瀧口も「リバティ・パスポート」シリーズなどの「手作り本」のかたちをとった作品を多数残しています。

425.武満徹と「ムナーリ・バイ・ムナーリ」 ― 2024年11月07日 19:08

作曲家・武満徹には「ムナーリ・バイ・ムナーリ」という作品があります(過去に本ブログでもご紹介しています)。

武満は瀧口修造を介して来日中のムナーリと親交を結び、ムナーリの作品「読めない本」に触発されて作曲したと聞いていましたが、立花隆による武満へのロングインタビューをまとめた『武満徹・音楽創造への旅』(文藝春秋社2016)の中に武満自身がその経緯を振り返っているテキストを発見しました。

「ムナーリというのはイタリアのデザイナーで、工業デザインもやれば、グラフィック・デザインもやる、子供の絵本も作るという人で、瀧口修造さんの友人なんです。日本にきたときに瀧口さんの紹介で会ったら、『インヴィジブル・ブック』(見えない本)という作品をくれたんです。これは、いろんな大きさの、赤、茶、白、黒の紙をとじてノートブックみたいにしたもので、その紙に水平の切り込みが入っているので、いろんな折りたたみ方が可能になるんです。それをもらったときに、『これをもうちょっと切り刻んで図形楽譜として使いたい』といったら、ムナーリが、『好きなようにしていい』といってくれたので、もっと切り込みを入れたり、穴を開けて向こうが見えるようにしたりとかいろんなことをした上で、各ページに謎めいた言葉を書き入れたんです。その謎がいわば楽譜で、演奏者は、その言葉に反応して音を作らなければならないんです。」(p.565)

「楽譜は一辺が23センチメートル余りのほぼ正方形の薄い本で、赤茶白黒の形も大きさも異なる紙片が綴じ込まれている。赤と茶の紙には曲線的な切り抜きがあり、赤は<速く)、茶は<遅く>を意味する。白い紙にはといった謎めいた言葉が、また黒い紙には五線に音が書かれている。

奏者は色を聴き、メッセージを全身で送り出し、永遠の時空間を『無なり』へと変貌させる」(p.699)

同書を通じて、武満は生涯を通じて新たな音作りを探し続けた人だと言うことを知りました(また、田中角栄の汚職を暴いたことで知られる立花隆が青年時代から現代音楽の愛好者だったことも)。

武満は美術にも深い関心をもっていたそうですが、ムナーリとの大きな共通点として「生涯を通じて新しい表現の可能性を探究し続けた、立ち止まることを知らなかった芸術家」であったことが挙げられるのではないでしょうか。

武満は瀧口修造を介して来日中のムナーリと親交を結び、ムナーリの作品「読めない本」に触発されて作曲したと聞いていましたが、立花隆による武満へのロングインタビューをまとめた『武満徹・音楽創造への旅』(文藝春秋社2016)の中に武満自身がその経緯を振り返っているテキストを発見しました。

「ムナーリというのはイタリアのデザイナーで、工業デザインもやれば、グラフィック・デザインもやる、子供の絵本も作るという人で、瀧口修造さんの友人なんです。日本にきたときに瀧口さんの紹介で会ったら、『インヴィジブル・ブック』(見えない本)という作品をくれたんです。これは、いろんな大きさの、赤、茶、白、黒の紙をとじてノートブックみたいにしたもので、その紙に水平の切り込みが入っているので、いろんな折りたたみ方が可能になるんです。それをもらったときに、『これをもうちょっと切り刻んで図形楽譜として使いたい』といったら、ムナーリが、『好きなようにしていい』といってくれたので、もっと切り込みを入れたり、穴を開けて向こうが見えるようにしたりとかいろんなことをした上で、各ページに謎めいた言葉を書き入れたんです。その謎がいわば楽譜で、演奏者は、その言葉に反応して音を作らなければならないんです。」(p.565)

「楽譜は一辺が23センチメートル余りのほぼ正方形の薄い本で、赤茶白黒の形も大きさも異なる紙片が綴じ込まれている。赤と茶の紙には曲線的な切り抜きがあり、赤は<速く)、茶は<遅く>を意味する。白い紙には

同書を通じて、武満は生涯を通じて新たな音作りを探し続けた人だと言うことを知りました(また、田中角栄の汚職を暴いたことで知られる立花隆が青年時代から現代音楽の愛好者だったことも)。

武満は美術にも深い関心をもっていたそうですが、ムナーリとの大きな共通点として「生涯を通じて新しい表現の可能性を探究し続けた、立ち止まることを知らなかった芸術家」であったことが挙げられるのではないでしょうか。

424.ミラノ・ブレラ美術館とムナーリ ― 2024年11月04日 20:27

ムナーリに関するある事柄を調べようとインターネットでいろいろ検索していたところ、ミラノ・ブレラ美術館のアーカイブサイトにムナーリとブレラ美術館の特集ページを発見しました。

ブレラ・プラス

ミラノ生まれのミラノっ子であり、ミラノで若き前衛芸術家としてキャリアをスタートしたムナーリにとってブレラ美術館は近しいものであったでしょうし、また教育者として晩年の子どものためのワークショップを始めたのがブレラ美術館でした。

テキストはイタリア語と英語のようで、まだ内容をきちんと確認できていませんが最近、開設されたウェブページの様子なので、これからじっくり調べてみたいと思います。

ブレラ・プラス

ミラノ生まれのミラノっ子であり、ミラノで若き前衛芸術家としてキャリアをスタートしたムナーリにとってブレラ美術館は近しいものであったでしょうし、また教育者として晩年の子どものためのワークショップを始めたのがブレラ美術館でした。

テキストはイタリア語と英語のようで、まだ内容をきちんと確認できていませんが最近、開設されたウェブページの様子なので、これからじっくり調べてみたいと思います。

423.レオ・レオーニとムナーリ ― 2024年10月25日 21:16

2024年11月9日から2025年1月13日まで、板橋区立美術館では「レオ・レオーニと仲間たち」展が開催されます。

「レオ・レオーニと仲間たち」展

レオーニといえば『スイミー』や『フレデリック』などの絵本が日本でも世代を超えて愛されている人気の作家ですが、レオーニにはアーティストやデザイナーとしての輝かしいキャリアがあります。

レオーニはムナーリと同世代で、二十代の頃には後期イタリア未来派として同じ芸術グループの仲間でもありました。

その後はそれぞれデザイナーとしてイタリアとアメリカで活躍し、時には旧交を暖めていたようです。

421のコラムで紹介した「ムナーリのフォーク」とレオーニの関係などはその時代のエピソードですね。

今回の展覧会に合わせて、レオーニとムナーリの関係についてすこしだけお話させて頂く機会を頂きました。

レオ・レオーニと仲間たち展 関連イベント

「レオ・レオーニと仲間たち」展

レオーニといえば『スイミー』や『フレデリック』などの絵本が日本でも世代を超えて愛されている人気の作家ですが、レオーニにはアーティストやデザイナーとしての輝かしいキャリアがあります。

レオーニはムナーリと同世代で、二十代の頃には後期イタリア未来派として同じ芸術グループの仲間でもありました。

その後はそれぞれデザイナーとしてイタリアとアメリカで活躍し、時には旧交を暖めていたようです。

421のコラムで紹介した「ムナーリのフォーク」とレオーニの関係などはその時代のエピソードですね。

今回の展覧会に合わせて、レオーニとムナーリの関係についてすこしだけお話させて頂く機会を頂きました。

レオ・レオーニと仲間たち展 関連イベント

422.作品集『BRUNO MUNARI』復刻 ― 2024年09月27日 16:50

今年はイタリアにおけるムナーリの「当たり年」のようで、3月からパルマで開催された過去最大規模の回顧展に続いて、1987年に出版されたムナーリの作品集『BRUNO MUNARI』(アルド・タンキス編)が復刻・再版されたとのニュースが届きました。

おそらく、大幅に旧版から改訂されて内容が充実していることでしょう。

出版社はコッライーニ社に変わったようです。

amazonイタリアでも航空運賃を追加すれば注文可能なようですが、おそらくコライーニ社のHPからでも注文できるのではないかと思います。

なおイタリアでは再販を記念した編者タンキスによる出版講演会が各地で開催されている由、そのうちにYouTubeなどに動画が上がることを期待するこの頃です…。

おそらく、大幅に旧版から改訂されて内容が充実していることでしょう。

出版社はコッライーニ社に変わったようです。

amazonイタリアでも航空運賃を追加すれば注文可能なようですが、おそらくコライーニ社のHPからでも注文できるのではないかと思います。

なおイタリアでは再販を記念した編者タンキスによる出版講演会が各地で開催されている由、そのうちにYouTubeなどに動画が上がることを期待するこの頃です…。

421.「ムナーリのフォーク」とレオ・レオーニ ― 2024年09月02日 10:42

レオ・レオーニの研究家であり板橋区立美術館の館長、松岡希代子さんの『レオ・レオーニ 希望の絵本をつくる人』の中に、面白いエピソードが紹介されていました。

ムナーリがイタリア人のハンドサインをフォークで表現した作品が生まれるきっかけを作ったのがレオーニだった、というお話です。

『レオ・レオーニ 希望の絵本をつくる人』

このエピソードは、『ムナーリのフォーク(Le forchette di Munari)』の巻頭に英語で紹介されています。

At this restaurant, Leo Lionni told me one day that he was starting a new magazine, and asked me to contribute something for first issue. Ot was thanks to him that the cartoons variations on the forks came to life.

(NYの)レストランで、ある日レオ・レオーニは新しい雑誌を発刊すること、私にもその雑誌へ何か寄稿してくれないかと私に話してくれた。これが「ムナーリのフォーク」たちが生まれるきっかけになった。

ムナーリは他にもイタリア人のハンドサインについてまとめた『イタリア語辞典別冊(Supplemeno al dizionario italiano)』という本を作っています。

『ムナーリのフォーク』が本になったのは1991年(レオーニの雑誌はそれより前の1956年)のことですから、レオーニがNYでムナーリに声をかけたことで『ムナーリのフォーク』が生まれ、また『Gesti(ジェスチャー)』(1994年)が生まれるきっかけとなった、ということのようです。

ムナーリとレオーニは青年時代、短い期間ではありますがイタリア未来派の芸術運動に同時期に参加していた古い友人同士でもありました。

本稿の内容とは関係がないのですが、ふと思いついて調べてみたところ、本blogは、ちょうど20年前の今日から始まっていました…

追記:幾つかの本の初出年に誤りがあったようなので修正しました(2024年11月末)。

ムナーリがイタリア人のハンドサインをフォークで表現した作品が生まれるきっかけを作ったのがレオーニだった、というお話です。

『レオ・レオーニ 希望の絵本をつくる人』

このエピソードは、『ムナーリのフォーク(Le forchette di Munari)』の巻頭に英語で紹介されています。

At this restaurant, Leo Lionni told me one day that he was starting a new magazine, and asked me to contribute something for first issue. Ot was thanks to him that the cartoons variations on the forks came to life.

(NYの)レストランで、ある日レオ・レオーニは新しい雑誌を発刊すること、私にもその雑誌へ何か寄稿してくれないかと私に話してくれた。これが「ムナーリのフォーク」たちが生まれるきっかけになった。

ムナーリは他にもイタリア人のハンドサインについてまとめた『イタリア語辞典別冊(Supplemeno al dizionario italiano)』という本を作っています。

『ムナーリのフォーク』が本になったのは1991年(レオーニの雑誌はそれより前の1956年)のことですから、レオーニがNYでムナーリに声をかけたことで『ムナーリのフォーク』が生まれ、また『Gesti(ジェスチャー)』(1994年)が生まれるきっかけとなった、ということのようです。

ムナーリとレオーニは青年時代、短い期間ではありますがイタリア未来派の芸術運動に同時期に参加していた古い友人同士でもありました。

本稿の内容とは関係がないのですが、ふと思いついて調べてみたところ、本blogは、ちょうど20年前の今日から始まっていました…

追記:幾つかの本の初出年に誤りがあったようなので修正しました(2024年11月末)。

最近のコメント