375.芸術とデザインから教育へ ― 2023年02月25日 22:42

ムナーリの特集記事が組まれたイタリアのデザイン雑誌「Grafica & Disegno」20号(1996)の資料を発見しました。

ムナーリの没年は1998年ですから、最晩年の記事と言って良いでしょう。

ムナーリの芸術家・デザイナー・教育者としてのムナーリの姿を編集長自身が分かりやすく解説していて、ムナーリが時代と社会の変化の中で、なぜ子どもの教育へ力を注ぐようになったのかを示唆する内容になっていましたので、その一部分をご紹介します。

Nel 1947 Milano é ancora ingombra di macerie. Anche delle arti del regime. Ma mentre la critica si attarda sul “chiarismo lombardo” o comincia a destreggiasi sulle tematiche del “realismo sociale” due artisti “concretisti” svizzeri, Max Huber e Max Bill, danno vita a una grande mostra d’arte con opere di Klee, Kandinsky’, Arp mettendole accanto a italiani come Veronesi, Rho, Sottsass jr e lo Stesso Munari. In pratica aprono la strada al concretismo italiano. L'anno dopo Saldati, Munari, Dorfres e Monet fondano il Movimento Atte Concreta. E’ il MAC, che tenta di portare avanti il concetto di “sintesi delle arti” e di riconciliare Industrial design, architettura e arti visive. In questo movimento Munari ha un ruolo di primo piano e ne sarà presidente nel 1953. L'esperienza si concluderà nel 1958 dopo alterne Vicende. Ma fin dall'inizio nel Movimento aleggia una domanda: come pretendete che il pubblico si interessi di movimenti pittorici o plastici quando è abituato a vedere tutto concretamente risolto al cinema, nella pubblicità, nei grandi Spazi reclamistici delle fiere internazionali… l' arte dunque morta o ha cambiato aspetto senza che molti Se ne accorgono?

La risposta del MAC non era la fine dell'arte, bensi’ un cambio di indirizzo. “… è qui che va cercata. Al vecchio non risponde più”.

1947年(第二次大戦後)のミラノは、まだ瓦礫で散らかっていました。(ファシズム)政権の芸術もまた同じでした。しかし批評家たちは「ロンバルディア・キアリスモ」(※1930年代ミラノで生まれた絵画芸術運動)にこだわり、また「社会的リアリズム」のテーマに向かう中で、マックス・フーバーとマックス・ビルという2人のスイス人の「具体主義」芸術家が、クレー、カンディンスキー、アルプの作品を集めた大きな美術展を企画し、そこにベロネージ、ロー、ソットサスJr、そして同じくムナーリといったイタリアの芸術家たちの作品を並べました。実際、彼らはイタリアの具体主義の道を開いたのです。翌年、サルダーティ、ムナーリ、ドルフレス、モネの4人は、「具体芸術運動」(※MAC)を設立しました。これは「芸術の総合」という概念を継承して工業デザイン、建築、視覚芸術を調和させようとするもので、MACと呼ばれました。ムナーリはこの運動で主導的な役割を担い、1953年にはその会長に就任しています。この活動は紆余曲折の後、1958年に終了しました。しかしこの運動には、始めからある疑問が漂っていました:映画や広告や国際見本市の巨大な広告の世界ですべてが具体的に解決されるのを見慣れている大衆が、どうして絵画や造形運動に関心を持つと期待できるのか…したがって、芸術は死んだか、人々が気づかないうちに姿を変えてしまったのか…? MACの出した答えは、アートの終焉ではなく方向性の転換でした。「…こっちが(新たに)探されるべき場所なのだ。古いものはもう応えてくれない」。

Il suo invito ai colleghi è chiaro in un articolo dal titolo "L'Arte è un mestiere". "Uscite dallo studio - scrive nel 1950 - e guardate le strade, quanti colori stonati, quante vetrine potrebbero essere più belle, quante insegne di cattivo gusto, quante forme plastiche sbagliate… Perchè non intervenire? Perchè non contribuire a migliorare l'aspetto estetico del mondo nel quale viviamo assieme al pubblico che non ci capisce e non sa che farsene della nostra arte? "Pensate quanto ci sarebbe da fare, quanti oggetti, quante cose aspettano intervento dell'artista…”

彼が仲間に呼びかけたことは、「芸術としてのデザイン」と題された文章の中に明確に表されています。「工房から出て - 1950年に書かれたものです - 、街を見よう、どれだけ調和のない色があるか、どれだけもっと美しくできるショーウィンドウがあるか、どれだけ趣味の悪い看板が存在するか、どれだけ間違ったプラスチックの形があるか…なぜそこに介入しないのか? 私たちを理解せず、私たちのアートをどう扱っていいかわからない一般の人たちと一緒に、私たちの住む世界の美観を向上させることに貢献しようではないか?」 「どれだけやるべきことがあるか、どれだけアーティストによる介入を待っているものがあるか、考えようではないか…」。

この記事では深く触れられていませんが、ムナーリが1950〜60年代にアートとデザインを通じて世の中の消費主義の暴走に歯止めをかけようとする試みはあまり成功しなかったようです。

その幻滅が、ムナーリを子どもへの希望とその創造性を育む教育へと向かわせた、とアルド・タンキスはムナーリの作品集の中で分析しています。

ムナーリの没年は1998年ですから、最晩年の記事と言って良いでしょう。

ムナーリの芸術家・デザイナー・教育者としてのムナーリの姿を編集長自身が分かりやすく解説していて、ムナーリが時代と社会の変化の中で、なぜ子どもの教育へ力を注ぐようになったのかを示唆する内容になっていましたので、その一部分をご紹介します。

Nel 1947 Milano é ancora ingombra di macerie. Anche delle arti del regime. Ma mentre la critica si attarda sul “chiarismo lombardo” o comincia a destreggiasi sulle tematiche del “realismo sociale” due artisti “concretisti” svizzeri, Max Huber e Max Bill, danno vita a una grande mostra d’arte con opere di Klee, Kandinsky’, Arp mettendole accanto a italiani come Veronesi, Rho, Sottsass jr e lo Stesso Munari. In pratica aprono la strada al concretismo italiano. L'anno dopo Saldati, Munari, Dorfres e Monet fondano il Movimento Atte Concreta. E’ il MAC, che tenta di portare avanti il concetto di “sintesi delle arti” e di riconciliare Industrial design, architettura e arti visive. In questo movimento Munari ha un ruolo di primo piano e ne sarà presidente nel 1953. L'esperienza si concluderà nel 1958 dopo alterne Vicende. Ma fin dall'inizio nel Movimento aleggia una domanda: come pretendete che il pubblico si interessi di movimenti pittorici o plastici quando è abituato a vedere tutto concretamente risolto al cinema, nella pubblicità, nei grandi Spazi reclamistici delle fiere internazionali… l' arte dunque morta o ha cambiato aspetto senza che molti Se ne accorgono?

La risposta del MAC non era la fine dell'arte, bensi’ un cambio di indirizzo. “… è qui che va cercata. Al vecchio non risponde più”.

1947年(第二次大戦後)のミラノは、まだ瓦礫で散らかっていました。(ファシズム)政権の芸術もまた同じでした。しかし批評家たちは「ロンバルディア・キアリスモ」(※1930年代ミラノで生まれた絵画芸術運動)にこだわり、また「社会的リアリズム」のテーマに向かう中で、マックス・フーバーとマックス・ビルという2人のスイス人の「具体主義」芸術家が、クレー、カンディンスキー、アルプの作品を集めた大きな美術展を企画し、そこにベロネージ、ロー、ソットサスJr、そして同じくムナーリといったイタリアの芸術家たちの作品を並べました。実際、彼らはイタリアの具体主義の道を開いたのです。翌年、サルダーティ、ムナーリ、ドルフレス、モネの4人は、「具体芸術運動」(※MAC)を設立しました。これは「芸術の総合」という概念を継承して工業デザイン、建築、視覚芸術を調和させようとするもので、MACと呼ばれました。ムナーリはこの運動で主導的な役割を担い、1953年にはその会長に就任しています。この活動は紆余曲折の後、1958年に終了しました。しかしこの運動には、始めからある疑問が漂っていました:映画や広告や国際見本市の巨大な広告の世界ですべてが具体的に解決されるのを見慣れている大衆が、どうして絵画や造形運動に関心を持つと期待できるのか…したがって、芸術は死んだか、人々が気づかないうちに姿を変えてしまったのか…? MACの出した答えは、アートの終焉ではなく方向性の転換でした。「…こっちが(新たに)探されるべき場所なのだ。古いものはもう応えてくれない」。

Il suo invito ai colleghi è chiaro in un articolo dal titolo "L'Arte è un mestiere". "Uscite dallo studio - scrive nel 1950 - e guardate le strade, quanti colori stonati, quante vetrine potrebbero essere più belle, quante insegne di cattivo gusto, quante forme plastiche sbagliate… Perchè non intervenire? Perchè non contribuire a migliorare l'aspetto estetico del mondo nel quale viviamo assieme al pubblico che non ci capisce e non sa che farsene della nostra arte? "Pensate quanto ci sarebbe da fare, quanti oggetti, quante cose aspettano intervento dell'artista…”

彼が仲間に呼びかけたことは、「芸術としてのデザイン」と題された文章の中に明確に表されています。「工房から出て - 1950年に書かれたものです - 、街を見よう、どれだけ調和のない色があるか、どれだけもっと美しくできるショーウィンドウがあるか、どれだけ趣味の悪い看板が存在するか、どれだけ間違ったプラスチックの形があるか…なぜそこに介入しないのか? 私たちを理解せず、私たちのアートをどう扱っていいかわからない一般の人たちと一緒に、私たちの住む世界の美観を向上させることに貢献しようではないか?」 「どれだけやるべきことがあるか、どれだけアーティストによる介入を待っているものがあるか、考えようではないか…」。

この記事では深く触れられていませんが、ムナーリが1950〜60年代にアートとデザインを通じて世の中の消費主義の暴走に歯止めをかけようとする試みはあまり成功しなかったようです。

その幻滅が、ムナーリを子どもへの希望とその創造性を育む教育へと向かわせた、とアルド・タンキスはムナーリの作品集の中で分析しています。

374.アンコーナの美術館の映画 ― 2023年02月21日 17:23

これまでムナーリの本を日本に紹介してこられた編集者の方から「手でふれてみる世界」という映画について教えていただき、東京・田端のミニシアターで鑑賞してきました。

直接的にはムナーリは関係していない内容の映画ですが、映画で紹介されているアンコーナのオメロ国立触覚美術館とは、2020年にムナーリとモンテッソーリの合同企画展が開催されたミュージアムです。

ムナーリは「触覚のワークショップ」以外にも「目の見えない少女のための手紙」という触って「読む」オブジェを作っていますし、映画の中にもムナーリの展覧会の様子がちらっと紹介されています。

目の見えないご夫婦が作り上げたというこのミュージアムでは、すべての展示作品(主にイタリアの古今の彫刻作品のリプロダクションのようです)を触って鑑賞することができるそうです。

美術館は視覚に障害のある人たちに対して門戸を閉ざしている、という指摘は、確かにそうかもしれません。イタリアではオメロ美術館とローマのパラティーノ美術館だけが作品のほとんどに触れることができるそうですが、それ以外の美術館でも触って作品を鑑賞する試みは広がっているようです。

映画の最後にはペーザロの広場にあるベンチと一体化した彫刻作品に触れながら、オメロ美術館館長のグラッシーニさんと彫刻家のヴァンジさんが「アートは人々の(生活する空間の)中にあるのが良いのです。特に子どもたちは、生活の中で美に触れるべきです」という会話を交わしていました。

美を感じること、生の喜びを感じることは、障害のある人にとってもそうでない人にとっても大切なことだと感じる素敵な映画でした。

https://le-mani.com/ (2022年製作/60分/日本)

この映画を監督した岡野さんは静岡にあるヴァンジ彫刻庭園美術館の副館長さんだそうです。ヴァンジ美術館は過去にムナーリの展覧会が開催されたところでもありますが、現在は閉館中で今後の存続が検討されているとのこと。美術館の再開を期待します。

直接的にはムナーリは関係していない内容の映画ですが、映画で紹介されているアンコーナのオメロ国立触覚美術館とは、2020年にムナーリとモンテッソーリの合同企画展が開催されたミュージアムです。

ムナーリは「触覚のワークショップ」以外にも「目の見えない少女のための手紙」という触って「読む」オブジェを作っていますし、映画の中にもムナーリの展覧会の様子がちらっと紹介されています。

目の見えないご夫婦が作り上げたというこのミュージアムでは、すべての展示作品(主にイタリアの古今の彫刻作品のリプロダクションのようです)を触って鑑賞することができるそうです。

美術館は視覚に障害のある人たちに対して門戸を閉ざしている、という指摘は、確かにそうかもしれません。イタリアではオメロ美術館とローマのパラティーノ美術館だけが作品のほとんどに触れることができるそうですが、それ以外の美術館でも触って作品を鑑賞する試みは広がっているようです。

映画の最後にはペーザロの広場にあるベンチと一体化した彫刻作品に触れながら、オメロ美術館館長のグラッシーニさんと彫刻家のヴァンジさんが「アートは人々の(生活する空間の)中にあるのが良いのです。特に子どもたちは、生活の中で美に触れるべきです」という会話を交わしていました。

美を感じること、生の喜びを感じることは、障害のある人にとってもそうでない人にとっても大切なことだと感じる素敵な映画でした。

https://le-mani.com/ (2022年製作/60分/日本)

この映画を監督した岡野さんは静岡にあるヴァンジ彫刻庭園美術館の副館長さんだそうです。ヴァンジ美術館は過去にムナーリの展覧会が開催されたところでもありますが、現在は閉館中で今後の存続が検討されているとのこと。美術館の再開を期待します。

368.具体芸術運動(M.A.C.) ― 2022年12月22日 07:04

ムナーリは1947年、具体芸術運動(MAC: Movimento Arte Concreta)という芸術運動の結成に参加しています。

この運動には日本でも知られている芸術家ルーチョ・フォンタナやデザイナーのエットーレ・ソットサスなども参加していたようです。

MACの活動を伝える冊子が発行されていたようで、その(Giorgio Maffeiによる)研究書も存在するのですが、ムナーリが第8号の冊子の中でジョン・デューイの著作について評論を発表していることが分かっています。

残念なことに現在国内でこの資料を閲覧する方法が見つかりません。

欧米では古書市場にこの手のコレクションが流通しているのですが、MACの冊子合本のレートが驚くことに5000〜6000英ポンド、80万円超えになることに打ちのめされています…

個人的な備忘のためにリンクをここに記録します;

https://www.abebooks.co.uk/Raccolta-serie-bollettino-arte-concreta-8-15/30950826968/bd

この運動には日本でも知られている芸術家ルーチョ・フォンタナやデザイナーのエットーレ・ソットサスなども参加していたようです。

MACの活動を伝える冊子が発行されていたようで、その(Giorgio Maffeiによる)研究書も存在するのですが、ムナーリが第8号の冊子の中でジョン・デューイの著作について評論を発表していることが分かっています。

残念なことに現在国内でこの資料を閲覧する方法が見つかりません。

欧米では古書市場にこの手のコレクションが流通しているのですが、MACの冊子合本のレートが驚くことに5000〜6000英ポンド、80万円超えになることに打ちのめされています…

個人的な備忘のためにリンクをここに記録します;

https://www.abebooks.co.uk/Raccolta-serie-bollettino-arte-concreta-8-15/30950826968/bd

365.「旅の彫刻」の本 ― 2022年10月16日 21:11

ムナーリの多くの本を現在も出版しているコッライーニ社から、面白い本が出ていました。

ムナーリの「旅の彫刻」という折り紙細工のような彫刻作品をアメリカのデザイナーDavid A. Carterが「飛び出す絵本」に仕立て直したものです。

国内で取り扱っているネットショップ「フィネサ・ブックス」から購入できたのですが、現在は品切れとのこと。

https://www.fineza-col.com/product/1582

コッライーニ社のウェブページから注文することもできそうです(英語でクレジット決済が可能です)。

https://corraini.com/en/le-sculture-da-viaggio-di-munari.html

ムナーリの「旅の彫刻」という折り紙細工のような彫刻作品をアメリカのデザイナーDavid A. Carterが「飛び出す絵本」に仕立て直したものです。

国内で取り扱っているネットショップ「フィネサ・ブックス」から購入できたのですが、現在は品切れとのこと。

https://www.fineza-col.com/product/1582

コッライーニ社のウェブページから注文することもできそうです(英語でクレジット決済が可能です)。

https://corraini.com/en/le-sculture-da-viaggio-di-munari.html

364.ムナーリの言葉(『芸術の定義』より) ― 2022年10月10日 05:54

芸術と技法

バッハとオルガン

イエス

バッハとマンドリン

ノー

どの芸術にもそれぞれ(適した)技法がある

どの技法にもそれぞれ(適した)芸術がある

どの時代にも(適した)技法がある

新しい技法

新しい芸術のかたち

芸術は技法ではない

技法は芸術ではない

Arte e tecnica

Organo e bach

si'

mandolino bach

no

ogni arte ha la sua tecnica

ogni tecnica ha la sua arte

ogni epoca ha le sue tecniche

nuove tecniche

nuove forme d'arte

l'arte non e' la tecnica

la tecnica non e' l'arte

ART AND TECHNIQUE

Organ and bach

yes

mandlin and bach

no

each art has its own technique

each technique has its own art

each era has its own techniques

New techniques

new art forms

Art isn’t technique

technique isn’t art

バッハとオルガン

イエス

バッハとマンドリン

ノー

どの芸術にもそれぞれ(適した)技法がある

どの技法にもそれぞれ(適した)芸術がある

どの時代にも(適した)技法がある

新しい技法

新しい芸術のかたち

芸術は技法ではない

技法は芸術ではない

Arte e tecnica

Organo e bach

si'

mandolino bach

no

ogni arte ha la sua tecnica

ogni tecnica ha la sua arte

ogni epoca ha le sue tecniche

nuove tecniche

nuove forme d'arte

l'arte non e' la tecnica

la tecnica non e' l'arte

ART AND TECHNIQUE

Organ and bach

yes

mandlin and bach

no

each art has its own technique

each technique has its own art

each era has its own techniques

New techniques

new art forms

Art isn’t technique

technique isn’t art

360.Frottage(Magis) ― 2022年04月07日 08:03

ムナーリの教育玩具に関わるデザインコンペティションを勝ち抜いた子どものためのプロダクトがイタリアで商品化されたそうです。

なんとデザイナーのデニス・グイドーネさんは現在日本で活躍されているとわかりました。なお商品化にはムナーリのお弟子さんだったレステッリさんが協力しています。

https://www.denisguidonedesign.com/

このプロダクトは「フロッタージュ」と名付けられたシリコン製のシートのセットで、表面にはさまざまな凸凹がデザインされていてその上に紙をのせてクレヨンなどでこすると模様が浮かび上がります。

この発想はムナーリが「ブレラ美術館のワークショップ」で「テクスチャー」と名付けて実践したものから生まれたようです。

日本にもショールームのある「Magis(マジス)」から商品化され、2022年現在青山のショールームでも現物を見ることができます。

なんとデザイナーのデニス・グイドーネさんは現在日本で活躍されているとわかりました。なお商品化にはムナーリのお弟子さんだったレステッリさんが協力しています。

https://www.denisguidonedesign.com/

このプロダクトは「フロッタージュ」と名付けられたシリコン製のシートのセットで、表面にはさまざまな凸凹がデザインされていてその上に紙をのせてクレヨンなどでこすると模様が浮かび上がります。

この発想はムナーリが「ブレラ美術館のワークショップ」で「テクスチャー」と名付けて実践したものから生まれたようです。

日本にもショールームのある「Magis(マジス)」から商品化され、2022年現在青山のショールームでも現物を見ることができます。

357.「芸術家とデザイナー」 ― 2021年06月06日 15:35

ムナーリの芸術論の本としてはまずまず有名で、かつ邦訳が出ている一冊です。とうの昔に本ブログで紹介しているつもりでいたのですが、どうやら取り上げ忘れていたようなのであらためて取り上げてみました。

https://www.amazon.co.jp/gp/product/4622073293

ムナーリは芸術家でありデザイナーでもありましたが、芸術とデザインそれぞれの境界をムナーリなりに整理して論じています。

実際、ムナーリのアートワークとデザイン(特に工業製品)のアプローチには、かなり違った印象があると思います。

「芸術としてのデザイン」という名著もあるので混乱しますが、ムナーリはくりかえし「デザインとは、芸術とは」という問いについて真摯に考察しつづけた人だったのだと思います。

https://www.amazon.co.jp/gp/product/4622073293

ムナーリは芸術家でありデザイナーでもありましたが、芸術とデザインそれぞれの境界をムナーリなりに整理して論じています。

実際、ムナーリのアートワークとデザイン(特に工業製品)のアプローチには、かなり違った印象があると思います。

「芸術としてのデザイン」という名著もあるので混乱しますが、ムナーリはくりかえし「デザインとは、芸術とは」という問いについて真摯に考察しつづけた人だったのだと思います。

354.「光の色たち」(図録) ― 2021年01月29日 08:18

最近はオンラインショッピングでイタリアのサイトから直接資料の取り寄せが出来ることが多く、現地に足を運べなくてもムナーリについていろいろ興味深い本が手に入るようになりました。

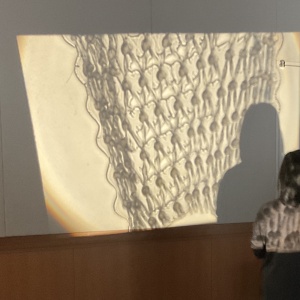

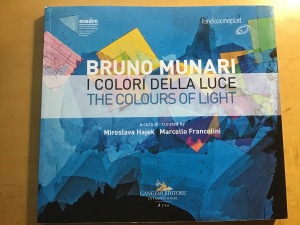

2018年から2019年にナポリで開催されたらしい、ムナーリの「ダイレクト・プロジェクション」作品を中心にした展覧会図録をみつけ注文し、待つこと数ヶ月、ようやく手にすることが出来ました。

「ダイレクト・プロジェクション」については邦訳されているムナーリの著書「ファンタジア」に比較的くわしく紹介されていますが、フルカラーでたくさんの投影作品をまとめてみられる資料が少なかったので、うれしいかぎりです。

タイトルは「I COLORI DELLA LUCE」

ISBN 978-88-492-3699-6

イタリアのamazonで取り扱いがありました。

2018年から2019年にナポリで開催されたらしい、ムナーリの「ダイレクト・プロジェクション」作品を中心にした展覧会図録をみつけ注文し、待つこと数ヶ月、ようやく手にすることが出来ました。

「ダイレクト・プロジェクション」については邦訳されているムナーリの著書「ファンタジア」に比較的くわしく紹介されていますが、フルカラーでたくさんの投影作品をまとめてみられる資料が少なかったので、うれしいかぎりです。

タイトルは「I COLORI DELLA LUCE」

ISBN 978-88-492-3699-6

イタリアのamazonで取り扱いがありました。

303.「触覚であそぼう」第1章-1:おさな子ムナーリ ― 2019年12月18日 22:00

1.1 Munari bambino/

おさな子ムナーリ/

Quando era bambino, Munari si divertiva a giocare con tutto quello che trovava in natura: piume e semi di acero da far volare; cordicelle e mollette a cui appendere messaggi per gli amici; specchietti per catturare i raggi del sole; gocce di acqua da lasciar cadere su varie superfici per ascoltarne il suono; bastoncini flessibili di bambù che potevano diventare una frusta da far "schioccare come facevano i carrettieri", oppure un arco per lanciare le frecce, o ancora un amo per andare a pescare, un bastoncino da passeggio, una fionda, una catapulta, una molla./

子どもの頃、ムナーリは自然の中で見つけたものすべてで遊びを楽しんでいました。空中に飛ばせる鳥の羽やカエデの種、友だちへのメッセージを掛けるためのコードとクリップ。太陽の光を捕らえる鏡。さまざまな音を奏でる、水面にに落ちる水滴。柔かい竹の棒を鞭にして荷馬車屋のように叩いたり矢を飛ばす弓にしたり、釣竿やカタパルトやバネにもして(遊んで)いました。/

Da ragazzino trascorreva molte ore accanto alla "Macchina galleggiante" sull'acqua del fiume Adige, "ad ammirare lo spettacolo continuo dei colori, delle luci, dei movimenti della Grande Ruota", mentre i compagni correvano all'interno del mulino. /

少年時代、彼はアディジェ川の水辺の「浮かぶ機械(水車)」の隣で、友だちが水車小屋の中を駆け回る間「色、光、大きな車の動きの絶え間ない光景をうっとり眺めるために」何時間も過ごしました。/

Osservava la grande ruota che dal fiume pescava penne di gallina, pezzi di carta, foglie di alberi, "alghe ed erbe acquatiche verdi come il vetro morbido", in uno scintillio di gocce, con un rumore di pioggia e con un odore misto di farina, acqua, terra e muschio .../

彼は、水車が川から鶏の羽根や紙切れ、木の葉、「柔らかいガラスのような藻類と緑の水生ハーブ」をすくい上げる様子を、雨の音と小麦粉と水、土、苔の混ざった香りの中で観察しました。/

Un bambino dunque "immerso" nella natura con tutti i sensi contemplatore attivo, attento alla natura in movimento, all'azione dell'acqua e dell'aria... suggestioni potenti che saprà poi trasformare in creazioni artistiche e far vedere anche a noi in un altro modo il mondo in sperimentale.... curioso di vedere cosa si poteva fare sono con stato una unocosa, oltre a quello che si fa normalmente"./

子どもは動きのある自然、水と空気の動きに注意をひかれ、すべての感覚をつかってアクティブな熟考者として自然に「没頭」します。そして芸術的創造性に変化する強力な示唆と実験を通じた世界の新たな見方を私たちに示してくれます…(子どもは)あたりまえのものごとさえ、好奇心を持って見ようとします(原文解釈に不明点あり)。

301.「触覚で遊ぼう」序章-4 ― 2019年12月10日 05:47

0.4 Desideri, obiettivi, sogni.../

願い、目標、夢… /

Anni fa volevo scrivere un libro solo sul bianco. /

何年も前、白についての本を書きたいと思っていました。/

Ne parlai un giorno con Bruno Munari, nel suo studio, mentre gli mostravo i lavori realizzati con i bambini e descrivevo la bellissima scenografia allestita da un gruppo di insegnanti all'intrno del teatro di Parma per un banchetto rigorosamente tutto bianco. /

ある日、ブルーノ・ムナーリと彼のスタジオで子どもたちの作品を見せながら、パルマの劇場での、ある真っ白なバンケット(?)のために教師たちがデザインした美しい舞台のこと話しました。/

L'argomento continua ad affascinarmi , ma, per cominciare, piuttosto che trattare un unico argomento, decidemmo di raccontare alcune tra le attivita’ piu’ significative che caratterizzano il mio Laboratorio./

この会話は私の興味を捉え続けました。しかしこれを個別のトピックとして扱うのでなく、私のワークショップを特徴付ける最も重要な活動のいくつかについて話すことにしましょう。/

Portai da leggere a Munari alcuni articoli pubblicati in occasione dei suoi interventi al Laboratorio: gli piacquero molto, ne fui felice. /

私はムナーリにいくつかの記事を持っていき、ワークショップでのスピーチの機会に読んでもらいました。彼はそれらをとても気に入って、よろこびました。/

Apprezzava il modo in cui li avevo scritti, raccontando semplicemente l'esperienza vissuta, descrivendo le reazioni dei bambini, fornendo suggerimenti e spunti per continuare il gioco. . . /

彼は私がそれらを、シンプルな生きた経験として子供たちの反応を説明しあそびを続けるための提案やアイデアをまとめたことを評価してくれました。/

Le indicazioni di metodo, accennate in modo “leggero", un po' qua e un po' la, mentre si stanno svolgendo le attivita’, accompagnano il lettore durante il percorso./

「軽い」やり方で、活動中に指示されるメソッドの方向については、あちこちで少しずつ読者にお伝えしましょう。 /

Sono trascorsi parecchi anni da allora, anni in cui ho continuato a privilegiare il fare e le azioni-gioco, a volte insieme a Munari./

あれから何年も、私は時にムナーリとともに遊びと動きについて特別な価値を加え続けました。/ Ora che Bruno non a piu' qui con noi fisicamente - ma tanto presente con le sue opere e i laboratori - mi sono fermata a considerare il lavoro fin qui realizzato, ampliandolo con riflessioni e osservazioni sul metodo. /

ムナーリはもう肉体として私たちと共にはいません。しかし彼の仕事とワークショップは今もここにあります。私はこれまでに行われたことについて考えるのをやめて、メソッドの再考察と観察から、それを拡大することにしました。/

Credo che il desiderio di scrivere, almeno per quanto mi riguarda, nasca quando si sente il valore della esperienza che si vuole trasmettere, ritenendola utile e importante anche per altri. /

少なくとも私は、書きたいという欲求は他の人にとっても有用で重要であると考え伝えたい経験の価値を感じるときに生じるものだと信じています。/

Cosi’, dopo vent'anni di attivita’, esprimo la mia "voglia di comunicare". Ed ecco questo libro. /

こうして二十年の経験ののち、「伝えたいという気持ち」の表れとして、この本ができました。/

Tra i numerosi argomenti svolti, ho scelto quelli che piu’ mi appassionano: a|cuni frutto di sviluppi e approfondimenti di laboratori ideati e condotti da Munari stesso, altri di ricerche mie personali.Il linguaggio del tatto, con i giochi e i racconti sensoriali; il Lab-Lib e Materie; /

(本書では)数多くの論点の中から私が最も情熱を注いでいるものを選択しました:それはムナーリ自身が考えて実施したワークショップの開発と詳細な研究の結果であり、その他は私自身の研究です。/

il linguaggio dei colori con il monocolore, le forme e i colori delle emozioni; il linguaggio de|la natura con il cielo, le nuvole, le foglie; il linguaggio del segno, con storie di punti e di linee che si animano. . . /

単色と色彩の言語、感情の形と色; 空、雲、葉のある自然の言語; 模様の言語。生き生きとした点と線の物語…/

Per ragioni di spazio non ho potuto approfondire l'argomento relativo al Giocare con la natura e tantomeno sviluppare la ricca esperienza di Giocare con le parole, a cui ho solo brevemente accennato. /

紙数の都合から、自然と遊ぼうのテーマに深く言及できず、言葉で遊ぼうことの豊かな経験について発展させることはできませんでした。/

Cosi' anche per le indicazioni sulle tecniche vi consiglio i buoni libri in commercio. Esperienze personali dunque, il cui filo conduttore a la plurisensorialita’ e i| rispetto del Metodo Bruno Munari®. /

そのためブルーノ・ムナーリ・メソッド(R)の尊重と複合的感覚につながる個人の体験以外の部分では、指導のテクニックについても市販されている良い(指導の)参考書をお勧めします。/

Ho voluto privilegiare, secondo i principi di questo metodo, il percorso attraverso il quale si conducono i bambini a esprimersi in modo autonomo, liberi dalle interferenze degli adulti./

メソッドの原則に従って、子どもたちが大人の干渉からはなれ独自に自分自身を表現する道を優先したかったのです。/ Non un testo di educazione all'immagine, ne un libro di pedagogia; ma neppure un semplice manuale, anche se cosi' potrebbe sembrare a prima vista dal momento che propone giochi e attivita’./

(本書は)想像の教育についての内容でも、教育学の本でもありません; 一見すると活動とあそびの提案に見えるかもしれませんが、もちろん(指導の)マニュアルでもないのです。/

Il libro intende coinvolgere e appassionare genitori e insegnanti , suscitando in loro la voglia di fare e sperimentare, di osservare con occhi nuovi, di capire e conoscere, di avvicinarsi alla natura e all'arte: ma soprattutto di "giocare con tatto" insieme ai loro bambini.

/この本は、両親や教師を巻き込んで情熱を抱き、新しい目で観察し、理解し、知り、自然と芸術にアプローチしたいという欲求を喚起することを、なによりも子どもたちと一緒に触覚であそぶことを意図しています。 /

Un invito a riscoprire la propria creativita’, lasciandosi andare.. . un libro aperto che si potra continuare con il racconto delle vostre esperienze, riscoprendo lo spirito del bambino dentro di voi. Munari insegna. /

自分の創造性を再発見し、解放するための招待...あなたの経験の物語を続けることができ、あなたの中の子どもの魂を再発見することができる開かれた本。ムナーリは教えてくれます。

願い、目標、夢… /

Anni fa volevo scrivere un libro solo sul bianco. /

何年も前、白についての本を書きたいと思っていました。/

Ne parlai un giorno con Bruno Munari, nel suo studio, mentre gli mostravo i lavori realizzati con i bambini e descrivevo la bellissima scenografia allestita da un gruppo di insegnanti all'intrno del teatro di Parma per un banchetto rigorosamente tutto bianco. /

ある日、ブルーノ・ムナーリと彼のスタジオで子どもたちの作品を見せながら、パルマの劇場での、ある真っ白なバンケット(?)のために教師たちがデザインした美しい舞台のこと話しました。/

L'argomento continua ad affascinarmi , ma, per cominciare, piuttosto che trattare un unico argomento, decidemmo di raccontare alcune tra le attivita’ piu’ significative che caratterizzano il mio Laboratorio./

この会話は私の興味を捉え続けました。しかしこれを個別のトピックとして扱うのでなく、私のワークショップを特徴付ける最も重要な活動のいくつかについて話すことにしましょう。/

Portai da leggere a Munari alcuni articoli pubblicati in occasione dei suoi interventi al Laboratorio: gli piacquero molto, ne fui felice. /

私はムナーリにいくつかの記事を持っていき、ワークショップでのスピーチの機会に読んでもらいました。彼はそれらをとても気に入って、よろこびました。/

Apprezzava il modo in cui li avevo scritti, raccontando semplicemente l'esperienza vissuta, descrivendo le reazioni dei bambini, fornendo suggerimenti e spunti per continuare il gioco. . . /

彼は私がそれらを、シンプルな生きた経験として子供たちの反応を説明しあそびを続けるための提案やアイデアをまとめたことを評価してくれました。/

Le indicazioni di metodo, accennate in modo “leggero", un po' qua e un po' la, mentre si stanno svolgendo le attivita’, accompagnano il lettore durante il percorso./

「軽い」やり方で、活動中に指示されるメソッドの方向については、あちこちで少しずつ読者にお伝えしましょう。 /

Sono trascorsi parecchi anni da allora, anni in cui ho continuato a privilegiare il fare e le azioni-gioco, a volte insieme a Munari./

あれから何年も、私は時にムナーリとともに遊びと動きについて特別な価値を加え続けました。/ Ora che Bruno non a piu' qui con noi fisicamente - ma tanto presente con le sue opere e i laboratori - mi sono fermata a considerare il lavoro fin qui realizzato, ampliandolo con riflessioni e osservazioni sul metodo. /

ムナーリはもう肉体として私たちと共にはいません。しかし彼の仕事とワークショップは今もここにあります。私はこれまでに行われたことについて考えるのをやめて、メソッドの再考察と観察から、それを拡大することにしました。/

Credo che il desiderio di scrivere, almeno per quanto mi riguarda, nasca quando si sente il valore della esperienza che si vuole trasmettere, ritenendola utile e importante anche per altri. /

少なくとも私は、書きたいという欲求は他の人にとっても有用で重要であると考え伝えたい経験の価値を感じるときに生じるものだと信じています。/

Cosi’, dopo vent'anni di attivita’, esprimo la mia "voglia di comunicare". Ed ecco questo libro. /

こうして二十年の経験ののち、「伝えたいという気持ち」の表れとして、この本ができました。/

Tra i numerosi argomenti svolti, ho scelto quelli che piu’ mi appassionano: a|cuni frutto di sviluppi e approfondimenti di laboratori ideati e condotti da Munari stesso, altri di ricerche mie personali.Il linguaggio del tatto, con i giochi e i racconti sensoriali; il Lab-Lib e Materie; /

(本書では)数多くの論点の中から私が最も情熱を注いでいるものを選択しました:それはムナーリ自身が考えて実施したワークショップの開発と詳細な研究の結果であり、その他は私自身の研究です。/

il linguaggio dei colori con il monocolore, le forme e i colori delle emozioni; il linguaggio de|la natura con il cielo, le nuvole, le foglie; il linguaggio del segno, con storie di punti e di linee che si animano. . . /

単色と色彩の言語、感情の形と色; 空、雲、葉のある自然の言語; 模様の言語。生き生きとした点と線の物語…/

Per ragioni di spazio non ho potuto approfondire l'argomento relativo al Giocare con la natura e tantomeno sviluppare la ricca esperienza di Giocare con le parole, a cui ho solo brevemente accennato. /

紙数の都合から、自然と遊ぼうのテーマに深く言及できず、言葉で遊ぼうことの豊かな経験について発展させることはできませんでした。/

Cosi' anche per le indicazioni sulle tecniche vi consiglio i buoni libri in commercio. Esperienze personali dunque, il cui filo conduttore a la plurisensorialita’ e i| rispetto del Metodo Bruno Munari®. /

そのためブルーノ・ムナーリ・メソッド(R)の尊重と複合的感覚につながる個人の体験以外の部分では、指導のテクニックについても市販されている良い(指導の)参考書をお勧めします。/

Ho voluto privilegiare, secondo i principi di questo metodo, il percorso attraverso il quale si conducono i bambini a esprimersi in modo autonomo, liberi dalle interferenze degli adulti./

メソッドの原則に従って、子どもたちが大人の干渉からはなれ独自に自分自身を表現する道を優先したかったのです。/ Non un testo di educazione all'immagine, ne un libro di pedagogia; ma neppure un semplice manuale, anche se cosi' potrebbe sembrare a prima vista dal momento che propone giochi e attivita’./

(本書は)想像の教育についての内容でも、教育学の本でもありません; 一見すると活動とあそびの提案に見えるかもしれませんが、もちろん(指導の)マニュアルでもないのです。/

Il libro intende coinvolgere e appassionare genitori e insegnanti , suscitando in loro la voglia di fare e sperimentare, di osservare con occhi nuovi, di capire e conoscere, di avvicinarsi alla natura e all'arte: ma soprattutto di "giocare con tatto" insieme ai loro bambini.

/この本は、両親や教師を巻き込んで情熱を抱き、新しい目で観察し、理解し、知り、自然と芸術にアプローチしたいという欲求を喚起することを、なによりも子どもたちと一緒に触覚であそぶことを意図しています。 /

Un invito a riscoprire la propria creativita’, lasciandosi andare.. . un libro aperto che si potra continuare con il racconto delle vostre esperienze, riscoprendo lo spirito del bambino dentro di voi. Munari insegna. /

自分の創造性を再発見し、解放するための招待...あなたの経験の物語を続けることができ、あなたの中の子どもの魂を再発見することができる開かれた本。ムナーリは教えてくれます。

最近のコメント